組織変更はデジタルマーケティング着手の好機。機動力のある集客用Webサイトの要件とは?

アフターコロナ、生成AIの浸透、テクノロジーの発展に産業構造の変革。急激な世の中の変化に追従すべく、部署の統合や分離、昇格など、組織変更が増えているように感じます。

弊社の顧客でも組織変更が増えており、マーケティングの在り方・取り組み方を考えるシーンでお手伝いをしています。

ここでは、組織変更がデジタルマーケティング着手の好機であるという話と、その際、新たな組織の体制や目的・背景に応じた、おすすめの取り組み方についてご説明いたします。

組織変更はなぜデジタルマーケティング着手の好機なのか?

組織変更は、新しい経営戦略の実行に対し、旧来の組織構造では不適であると経営層が判断した際に行われます。

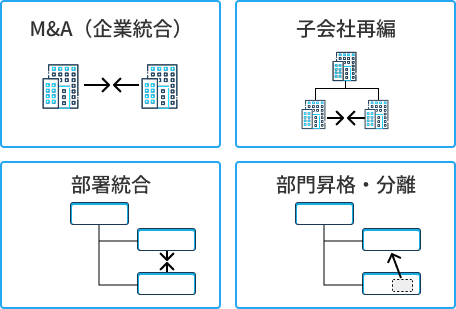

大きなものであればM&Aや子会社再編、より日常的に行われるものとしては部署統合や注力事業の部門昇格・分離など。

新組織のリーダーに求められる「営業戦略とその実現」デジタルは武器に。

企業の組織構造にもよりますが、多くは事業単位に区分された営業部門が動くことになるでしょう。

となれば、まず新組織のリーダーに求められるのは新しい営業戦略と、その実現であることが多いでしょう。

そうなれば、営業活動の効率化、新しいターゲットへの新規開拓の方法に、デジタルを使えないか?と考えるのは合理的です。

また、複数部門の統合があれば、シナジーを活かしたい。

新しい組織区分を活かした売上・利益を最大化するクロスセルを狙う上でも、また新しい組織をひとつのものにまとめ上げる上でも、その象徴的な中心地として、デジタルマーケティングが搭載された集客用のWebサイトを用意することは有益です。

専門性の高い商材であれば特に、こちらからは知識不足で提案しにくいということがあります。

そんな生々しいハードルも、顧客側から気付いてもらえれば話は展開しやすい。

新たに同じ部署になった詳しいメンバーを顧客へ同行してもらい、新たな取引を拡げます。

結果、その組織を率いるリーダーは大きな実りを得ることになるはずです。

また、デジタルマーケティングという新しい取り組みを、第三者を交え・介して、一つのチームとして連携する取り組みは、旧チームごとの仕事の仕方を互いに理解する良い機会になります。

それは営業のDXを含むデジタルマーケティングまで行かなくとも、Webマーケティングであっても同じです。

まず、初期のWebマーケティング戦略の立案工程では、各注力製品の製品理解、ターゲット理解、競合理解、売り方理解と、デジタルを活用した新しい顧客創造について、デジタルマーケターが営業ヒアリングと調査をクロスさせ、整理していきます。

その流れに参加する/言語化・可視化・整理された戦略アウトプットを共有するだけでも、旧営業組織の互いのビジネス理解が進むことでしょう。

マーケターは営業から、リアル営業の成功パターンを再現する仕組みを考案するため、営業の突っ込んだ話も聞いていきます。

なぜ買ってくれるのか?どんな状態のどんな相手に何を言う/やると刺さるのか?

デジタルマーケターは営業コンサルタントではありませんので、これまで会社を支えてきた営業の仕方を否定することはなく、敬意を持ってヒアリングします。そのため構えることなく話しやすいと思います。

シナジーを産むはずの統合が、結局バラバラのままで連携もできないケースは多いのが実情です。

個人に依存し抱え込んできたものを共有し、デジタル化していく取り組みは、第三者を介することで旧組織間の軋轢を最小限にし、推進していけると思います。

では、そのシーンで有効なWebサイトの在り方は?

まず、複数部署統合時のケースについて解説します。

その場合、基本的には1つの部門に複数のサービスや製品が含まれるはずです。(事業廃止による統合でない限り)

その複数事業でシナジーを産むと考えたのであれば、ターゲットに重複する領域があると思います。

であればクロスセルを狙い、何度もビジネスチャンスが訪れるような関係性に持ち込みましょう。

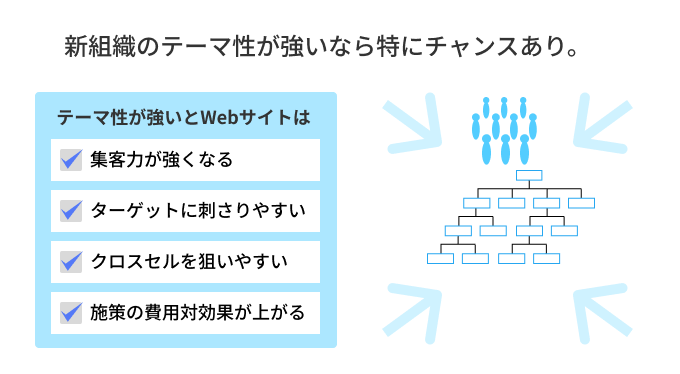

テーマが尖っていればいるほどWebも作りやすく、特定分野の専門性の高いWebサイトとして機能させることを狙えます。

- ◯◯業界向けの特設サイト

- ◯◯分野の特設サイト

そうやって特定分野に特化したサイトは検索エンジンからも評価されやすくなります。

結果、プル型でリード・案件創出がしやすくなります。

その運営主体は新組織であるようにし、本体コンポレートWebサイトとは切り離して構築・運用します。

そうすることで、新たな施策・サイト改善・組み替えを行う際にも、他部門との煩わしい調整無く、部門単独で意思決定できる、機動力のある集客用のWebサイトを所有することが可能です。

その際大事なことは、「画一的なフォーマットで複数製品を並べるだけ」のWebサイトでは弱い、ということです。その部門の製品カタログをWeb化しました、という程度のWebサイトでは、クロスセルに持ち込み難い。見た顧客に「これも興味がある、こういうことも考えないといけない」というような反応を生じさせる。新しい気づきを与え相手方の思考を連鎖させるようなWebサイトを用意していく必要があります。

これは新たな組織のリーダーにとって、初期だからこそ見えきれない未来の変化の可能性に迅速に対応できる武器を持つことに他なりません。

また、統合する部門それぞれが持つ製品・サービスというものは、完全に同じ軸で整理することができないケースもあります。そのときは無理に平準化して本来の魅力を損ねてしまうより、事業や製品毎のWebページの柔軟性を持たせるようにしましょう。

基本は、エンハンスメント(拡張)型のページ構成です。

核となる製品情報があり、製品Aはシンプルな情報構成、製品Bではモデル別情報が付属、製品Cではさらに詳細仕様やデータシート、顧客事例が付属する等。

製品毎に用意できる情報量は異なることが常であり、かつ売り物の性質が異なれば同じ枠にはめようとしても無理が生じます。ターゲットユーザの情報探索・選定/購買行動シナリオに合わせて最適に組み上げるのが良いでしょう。

弊社では基本的にそれら全体をカバーしてWebサイトをご用意します。

「もう少し例外的な背景もありそれも加味して考えたいのだが、自社であればどうすべきか?」という場合、無料相談会をご用意しております。利用回数に制限はありませんので、準備が完璧である必要はありません。問いによる対話型にて、棚卸しから行えます。

ここでは部署統合について言及しましたが、事業の部門昇格のような、一本立ちのシーンについてもまた別の機会に言及したいと思います。

著者:上田 裕輔(中心設計株式会社 代表取締役社長 / Webコンサルタント)

東証一部上場の専門商社にて営業を経験後、Web系企業を創業。その後再度独立し、大手メーカーのグループ全社/グローバル企業/中堅・中小企業/中央省庁等のWebコンサルティング等に従事。特に産業機械・研究機器をはじめとする専門性の高い領域を中心に18年で500件超のプロジェクトを経験。日本マーケティング学会 会員。

※この記事は事実及び、一定の基準を満たす実務経験に基づき、客観的な視点の元執筆されています。(メディアポリシー)