まだ日本で市場が確立されていない製品の売り方とデジタルマーケティング

弊社は海外の先進的な製品を日本で販売する専門商社を多く支援しています。

日本ではまだ分野として市場が確立されていない製品のマーケティングにも携わります。

競合が居ない中でオンリーワンのポジションを築き、スピード感を持って市場を占有し立ち上げていく。

これは「商社」という事業ならではのものであり、醍醐味の一つと思います。

その際、Web・デジタルマーケティングではどう取り組むのが良いのでしょうか?

ここでは営業担当者自身もまだ手探りという段階での取り組み方について言及します。

高いハードルの分だけ、成功時の実りは大きい

多くの企業が競合の居ないブルーオーシャンを探します。

解決したい課題があって、それが解決できるオンリーワンの方法です。

金額も付加価値に対して妥当性があるならば営業としてやりやすいことこの上ない。

ですが、ブルーオーシャンは容易に見つかるものではありません。

ただし、海外で成功しているものを日本に持ち込み、それが日本では空白地帯だとしたら話は別であるということは、過去の成功体験からも実感されているのではないでしょうか。

立ち上げには根気が要りますが、先行者として日本市場での実績を積み顧客基盤を築いていけば業界でのデファクトスタンダードとなり、後発参入に対する参入障壁にもなるでしょう。

商社であれば初動の販売実績を重ね、日本市場での総代理店契約を獲得したい。

同じ製品を取り扱う後発競合に荒らされることもなく、事業は盤石になります。

それもあり、初期の販売実績づくりは迅速に行いたいものと思います。

では、どう売るか?

『売れる』売り方を探索する。

どこの誰に、どう提示すると売れるのか?

メーカーは本国または他国で販売実績あるでしょうから、それを見て可能性を感じているはずです。

しかし、日本市場で売れるかどうかはまだわかりません。

メーカーが提示する売り方をそのまま適用できるか否かは下記のような要素が絡みます。

- 法規制の差異

- 社会の風潮(人々の意識)

- 品質基準の差異

- 生産の規模

- 産業構造の差異

- 気質・新しいものに対するリスク許容度

例えば、欧州や北米で「環境対応」をキーワードに売れているとして、「日本には同じ法規制が無い」、なんてこともよくある話です。

じゃあ諦めようではなく、「日本特有のものは何?」と考えて、突破口を見出しましょう。

すると、ターゲットとなる日本のメーカーの中には輸出企業もあるため研究開発部門にニーズがあるのでは?メーカーとしては傍流扱いのアプリケーションだが、日本にはその分野に強い企業が多く居るのでそこを狙っては?等の仮説が浮かんできます。

ほかにも、加速している超人手不足に対し働く人の健康への配慮を掲げ浸透を目指すといった絡め手も考えられます。周辺環境への配慮とあわせてPRすることで企業の社会的責任(CSR)面からも訴求できます。ターゲットになり得る業界上位のIR情報から、何をテーマにすると大義名分が得られるのか探索することも良い手です。ターゲットとして大手企業を狙う場合は特に必要な視点なので、必ず抑えておきましょう。

というわけで、市場環境が異なるので他国で成功したパターンがそのまま通用するとも限りません。

そこで、弊社で支援する際は、既に明確になっているターゲットのほか、産業界及びアカデミアの知見から、アプリケーション探索からお手伝いもしています。

探索では、合理的に考えて可能性を取捨選択した上で、次は検証をします。

「ターゲット」×「課題」×「オファー」の組み合わせを検証

ここで言う売り方とは

「どんなターゲットに」

×

「どんなシーン/課題/ニーズに対して」

×

「どうやって接触し」

×

「どんな営業プロセスを経て」

×

「どうクロージングするか」

このそれぞれの変数の組み合わせを指します。

一言で言うと、ターゲットと提供価値のマッチング、その伝え方。

営業であれば

関連する展示会に出展する、既存顧客や人脈をたどり、またはテレアポ等でターゲットに接触して提示し、反応を見る/逆に話を聴き情報を引き出す、ということをされるかと思います。

Webであれば

可能性のあるターゲットに届くよう意図的に狙った接点をつくり、Webで情報を届け、反応を見ていきます。

例えば、今までにない測り方ができる高度な測定器があったとします。

相応の費用を払って高額な測定器を導入したいと思うか否か、つまり売れやすい市場かどうかは

「ターゲット」×「シーン/課題/ニーズ」

これに大きく左右されることはイメージが付くと思います。

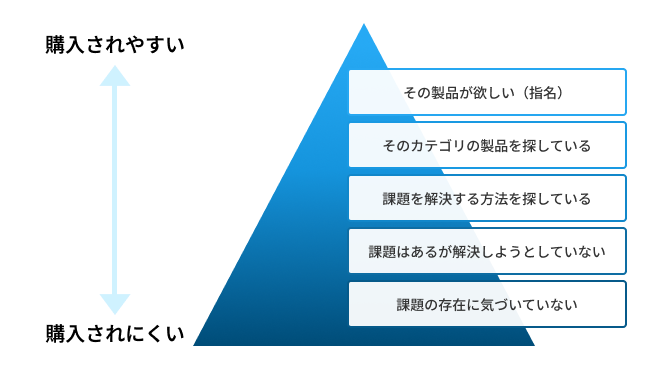

購入のされやすさ(売りやすさ)は、弊社では下記のようにピラミッド型に整理しています。

御社で拡販したい製品は、どの階層の見込み客が多そうですか?

ボリュームゾーン・受注に近いゾーンを重点的にカバーするイメージでマーケティング施策を展開しましょう。

[その製品を欲しいと思っており、販売者を探している] 売れやすさ:最高、ただし・・・

海外事例や論文で見た。日本で買えるところは無いか?というもの。

製品情報を出すだけで勝手に向こうから来てくれます。

ただしその状況はレア。あっても数は期待しない方が良いでしょう。

(ターゲットユーザの行動:製品名検索、型番検索、メーカー名検索)

[そのカテゴリの製品を欲しいと思って探している] 売れやすさ:高

日本で市場として既に確立されていれば、一定の顕在ニーズが「数」として現れます。

(ターゲットユーザの行動:分野名検索、分野ポータルを見る、分野名+メーカー 検索)

Googleでは、特定のキーワードで月間何回検索されているかを調べることができます。

あなたが今拡販されたい製品のカテゴリは、どれくらい検索されているのでしょう?

(気になる場合、お調べして回答することができます。お問い合わせください。)

月間平均検索ボリューム=月に何回Googleでそのキーワードが検索されているか

例えば「デジタルマーケティング」は月間6,600回検索されていることがわかります。

希に、市場自体は未確立であっても、既に探されているというケースもあります。

多くの人が求めているが、ホワイトスペースという状態。これは理想です。

ただし、基本的には未確立市場であれば検索ボリュームも無いということがほとんどです。

[課題を解消する方法を探している] 売れやすさ:中

日本で市場が確立されていない新しいモノに対しては、そもそも「モノ=製品」を探している人が居ないことがほとんどです。そのため、狙うべきシーンは課題ベースでの情報探索です。

本稿の主題は「まだ日本で市場が確立されていない製品の販売方法」でした。そのようなモノは、大抵ここに属します。

「探されない→勝手に売れていくということがない」なので、プッシュ型の営業に頼りがちです。

コロナ禍以降、ここが今行き詰まるケースが増加しています。

Webマーケティングによるプル型の集客活用を組み合わせることで可能性が拡がり、相乗効果で営業活動の有効性が高まります。

手がかりが希少な立ち上げ初期の営業活動で、Webからも顧客のニーズ探索・情報が得られるというのは有利です。

取り組み方としては、課題ベースでの情報探索をする人を狙い、その課題に困っている人に役立つ情報コンテンツを用意していきましょう。

まず、問題を抱えている人がどんな言葉で検索をするか?を想像します。

次にその言葉で実際にGoogleで月間何回検索されているのかを調べます。

その回数が多いキーワードを狙うのが基本ですが、回数以外にもキーワードには適/不適があります。

そうやって狙うべき検索キーワードを特定したら、そのキーワードに強いWebページを用意しましょう。

さらに、BtoBマーケティング用のツールを使えば、そのページを訪れている人の「会社名」や「どの拠点からのアクセスか」がわかる場合があります。※

例えば、「この課題に対する情報収集をこの会社が行っている」ということが検知できれば、営業としても攻めやすいはずです。また、反響がまだ乏しい段階でも、「ターゲットに確かに届いている」とわかれば、それを足がかりに次の手を打てるはずです。ターゲットには届いている、ならば次は訴求軸を変えてみよう、提示するオファー(資料ダウンロード、セミナー誘導、お問い合わせなのか導入相談会なのかなど)を変えてみよう、とか。

そのような訪問者の会社名がわかるツールには、「どこどこJP」や「ListFinder」などがあります。

どこどこJPなら月12,000円~、ListFinderなら無料版もありますので手軽に試すことが可能です。

弊社でもそれらの導入をお手伝いすることが可能です。設定はさほど手間ではありません。

※アクセス元のIPアドレス(=インターネット上の住所)情報を使って、サービス提供事業者のデータベースと合致する場合にわかります。全てのアクセス元がわかるわけではありません

生成AI時代にSEO(検索エンジン対策)はどうなるのか?

ChatGPTやGemini等の生成AIを対話的に使い、情報探索する時代が到来しています。それら生成AIの基となるLLM(大規模言語モデル)の仕組みもまた、インターネット上に膨大に存在するWebサイトの情報を学習し、応答を生成しています。そのため従来の良質なコンテンツをつくり、ユーザに届けるSEOはそれらLLMへの対策としても有効と考えており、弊社も研究を進めています。

[課題が生じているが解決しようと思っていない] 売れやすさ:低

その課題に対する優先度が低い。

費用を掛けてまで解消する利点を感じていない。

または「そういうものだと思っている」(歴史ある分野にありがちです)。

製品を提示して「いい製品ですね」と言われても、購入には至らない。

その背景にも依りますが、基本的には「ベネフィット(解決することの恩恵)」を提示すること、それを放置することの痛み(リスク)を再確認してもらうようなコミュニケーションが必要になるわけですが、それでも基本、「売れにくい」状況であることは変わりません。

そんなときでも、できることはあります。

「コマーシャルインサイト」という考え方があります。

今の顧客自身が持つ思い込み・価値観を壊し、今のままに留まることのデメリットを十分に理解してもらい、その上で自社が提供できる独自の解決策を提示する強力な手法です。

コマーシャルインサイトは常に造れるとは限りませんが、革新的な製品・良い製品だと皆が評価するが売れない、という商品の場合、突破口になり得る選択肢です。

弊社では、構造上なかなか売れにくい製品の場合、コンサルティングにてその売り方を含めて共に考えています。

[課題に気づいていない] 売れやすさ 低

これは本当にケースバイケースです。

気づかせることで売れた例もあれば、やはり市場が無いと判断した例もあります。

一緒に考えて、小さな試行からテストしてみることは可能です。

市場開拓の事例

営業で既存顧客を回り切ったが、手応え無し。

その理由は海外と日本の基準の差異や習慣の差異が背景にあると判明。

「この製品はニーズが無いのだろうか?」とも思ったが、Webを使いプル型の集客に取り組んだところ反響を得て、大手企業複数社から立て続けに受注されました。

このケースでは3ヶ月掛かりましたが、ニーズが無いかと思いきや、実は課題を解決する方法を探している人達が一部居たということです。

つまり[課題を解消する方法を探している] 売れやすさ:中

の層が実際に存在したということです。そこにピタリとはまったというケースでした。

行ったことはシンプルで、広告も出しておらず、製品情報を整え、想定ターゲットに届けるためのコンテンツを少数つくり、反響獲得の導線を整え、それが検索エンジンから届くようにチューニングを重ねただけです。

もちろん、これは「確実に」とは言えません。

本当に市場が無い(売れない)可能性だってあります。

その場合、メーカーなら商品自体を改善できますが、商社の場合難しい面もあります。

なので、初動でまだ不安な場合は、上述のような小規模なテストマーケティングから行うのがお勧めです。

逆に既に手応えを感じている/会社として・部門として力を入れたい本気の事業にしていきたいなら、マーケティング用の製品サイトを用意して、育てていくことがお勧めです。

その際も弊社ならどう考え、どうできるか、ということを事前に無料相談にてお伝えしますので、数字の裏付けがある市場分析データと共にご検討いただけます。

始めるなら、まずWeb基盤をチェック。

既に集客用のWebサイトが既にあれば楽です。

そこに製品情報と集客用のコンテンツを揃えていけば良いでしょう。

ですがもし下記に当てはまるなら

- そのWeb基盤が弱い、心許ない

- 会社サイトの中のため、改修が迅速にやりにくい/自由にできない/社内調整が大変

その場合、集客用のWebサイトを別途用意することをお勧めします。

製品単体サイトであれば、製品担当の少数のメンバーで意思決定でき、機動的に変えていくことができます。

このフェーズの攻めのWebマーケティング基盤に合っています。

製品単体では予算が取りにくい場合、同じ部署の複数の製品をまとめて掲載する部門特設サイトの形で展開すると、今後の新製品増加時、追加掲載も容易です。

何がベストかはデジタルマーケティングに取り組む組織・背景・目的次第です。

初動では柔軟性・拡張性そしてコスト抑制と立ち上げスピードの観点で判断しましょう。

尚、製品情報サイトには成功パターンの型があります。

弊社では産業系・アカデミック系の製品に強いWebコンサルティング会社として過去取り組んだ様々なマーケティング経験を元に、対象製品をデジタルマーケティングで育てていけるWebサイト基盤を独自の成功テンプレート化し、保有しています。

未確立市場でも戦える武器を早期に提供いたします。

それをベースに立ち上げることで、予算の抑制・立ち上げ期間の圧縮を行いながら、産業系BtoBデジタルマーケティングの知見が詰まったWebサイトを入手可能です。

デジタルマーケティングの運用を見据えた資材・仕組みを整えているため、運用時のコスト削減・迅速化、アップデートも容易です。

ややこしいシステム運用も丸投げいただくことも可能で、社内情報システム部門様の負担少なく運用も可能です。詳しくは集客用Webサイトの制作サービスをご覧ください。

立ち上げ後は、Webサイト自体を育てていく

Webサイトは造っただけでは効果は限定的です。

そこから育てていくことで集客力のあるWebサイト/デジタルマーケティングに使えるWebサイトになります。では、どう育てるのか?

コンテンツの継続的増強は生命線。

生きたWebサイトだけが継続的なリード獲得に貢献できる。

初動の立ち上げ期でコンテンツを数多く用意しても、更新が滞ると検索エンジンからの評価は下降。

「活発に更新されていない=古い情報である」と評価されると、いずれ沈んで集客価値が激減してしまいます。

逆に、継続的に情報のアップデートや追加を行っているWebサイトは、「活きているWebサイト」として検索エンジンからの評価も高まり、新たな顧客接点を拡大・創出します。

そこでまず、アクセス解析・検索順位の観測を行いながら、記事コンテンツの追加を行いましょう。

狙うターゲットに届ける上で、検索エンジンで上位(1位~3位)は狙う必要があります。

なぜなら、検索順位によってクリック率が大きく変わるからです。

検索順位とクリック率の関係性と目安

| 順位 | クリック率の目安 | 月間1000回検索されるワードの場合のクリック数 (集客数) |

リード獲得率1%の ときの月間リード 獲得数 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 50%~30% | 500~300件のアクセス | 5~3件/月 |

| 2位 | 30%~10% | 300~100件のアクセス | 3~1件/月 |

| 3位 | 10%~5% | 100~50件のアクセス | 1~0.5件/月 |

| 4位 | 3%~1% | 30~10件のアクセス | 0.3~0.1件/月 |

| 5位~10位 | 1%~0.1% | 10~1件のアクセス | 0.1~0.01件/月 |

| 11位~(2ページ目以下) | 1%未満~0% | 10~0件のアクセス | 0.1~0件/月 |

※市場やキーワードによって異なるためあくまで目安ですが、経験上概ねこの範囲に収束します。

狙うワードで上位に入らなければ、なかなか反響に結びつかないということです。

ただし、専門的・ニッチな市場で、まさに求めるものがそこにあるという場合は、キーワードによってはリード獲得率が10%を超えることもあります。これをどう戦略的に組み立てていくかが肝になります。

ターゲットにどう届けて・どう興味を持たせ・どう引き込み・何をもってリードを獲得するか?

この問いに仮説を立てて、取り組み、検証を重ねていきましょう。

届いていないなら、どう強化すべきかを考えて、テーマと関連性の高いコンテンツを展開していくことが成功への近道です。

そうなれば、最近Google検索結果の上部を占めている「AI Overview」(AI による概要)にも取り上げられやすくなります。すなわち生成AI対策にもなるということです。

競争が極めて激しい分野では月に数回は実施したいところですが、未確立市場で競合も居ない新分野であれば、まずは月に1~2件程度のペースを目標にしましょう。

ただし、いきなり記事の執筆を内製するのは難易度が高いです。よく知っている担当営業に、営業の傍ら依頼するのも厳しいでしょう。

また委託するにしても、記事ネタの情報共有・上がってきたコンテンツのチェック・フィードバック・修正の社内負荷の低減を組み込んでおかなければ、続けるのが難しくなります。

特に新しい分野の場合、日本国内に同等の情報がありませんので、「他社の記事を参考にしなければ記事を書けない」というタイプのライターでは難しいでしょう。

未確立市場のマーケティングで、任せる相手を選ぶポイント

- このビジネス・製品・分野とその可能性を十分にわかってくれる

- 専門的な分野でも、日本語情報が無くても、わからないことは勉強し調べて自走してくれる

- 一度指摘した事項は蓄積し、以降も常にポイントを押さえてくれる

お客様の声

月次会議の際に、内容を確認して、調整があればその場で指示して終わりなので、かなり楽です。お任せできています。

専門的な事柄も、バーッと口頭で話すだけで、それでちゃんとわかっていて、足りない部分は勉強されて補ってくれているので、すごい会社だなと。

「このアプリケーションを狙いたい」そのキーワード一つから顧客接点を創出する記事コンテンツを、自律自走型で企画制作可能です。AIを使って情報探索をすることはありますが、内容はAI任せにするようなことはせず、必ず原典にあたり校閲することで、正確性を担保します。

ユーザの興味はどこにあり、何が行動のフックになる?

初期仮説を検証し、磨き上げていくサイト改善。

未確立市場、かつアプリケーションが広いケースでは、各想定ターゲットの興味を引き行動させるフックが何か、仮説の状態でしかありません。

その初期仮説を検証するために、アクセス解析やヒートマップ分析を行います。

アクセス解析

サイトに訪問したユーザが、どのページをどれだけ見ているのか、どこから来てどこに行くのか。

集客起点として問い合わせに貢献しているページはどれか?

逆にせっかく集めたユーザが逃げてしまっているボトルネックはどこか?

そのような数値から、想定したユーザ行動が再現できているか、そのギャップは何かを分析して改善の打ち手を考え、Webサイトを修正していきます。

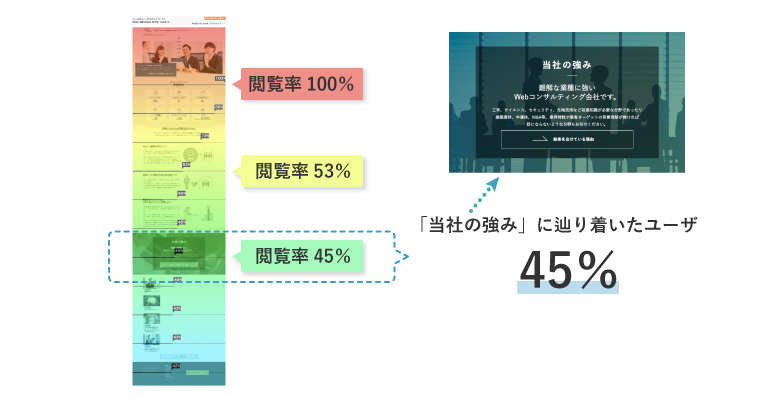

ヒートマップ分析:どこまでスクロールしてくれているか

これは過去の弊社サイトの実例です。

呼び込んだユーザが、どこまでページをスクロールして見てくれているのか?

感覚的にもわかるかと思いますが、多くのユーザはページを開いて一瞬で「求める情報がありそうか否か」を判断し、自分にとって重要だと思わなければ離脱します。そのため、一所懸命にページ内容を充実させても、途中で見る気を無くし離脱してしまえば、伝わらないということです。

逆に言うと「何が興味を損ねるのか」という観点の情報が得られる訳です。

ほかにもヒートマップツールを使うと「ページ内のどこが注視されているか」「どこがクリックされているか」というデータを取ることも可能です。

それにより、もしリード獲得に至らずとも、「ここまで来ている」だから、次はこれを試そうという施策判断が可能になります。

「この流れで来たユーザは、いきなり問い合わせではハードルが高いようなので、この流れで来たユーザが興味を持ちそうな資料を用意してはどうか?問い合わせよりハードルが低くなる。」

「そもそも提示するベネフィットが刺さっていないように見える。別のパターンのメッセージで試してみてはどうか?」

そんな風に、まるでリアルの営業で営業トークやプレゼン資料のスライドを差し替えるようにテストをしていきます。

つまり、マーケティング会議の場は常に「営業目線」。

対面からデジタルに変わっても、必要なのは「これが刺さるか」「この状態の人にこれを提示したらこういう反応をするか」という営業センスです。

テクニカルな事は専門家に任せて、実体験を持つ営業としてのユーザ目線の判断を。

デジタルマーケターはWebの知見と得られた意見を統合して最適解を導出するチームになります。

大事な点:ガンガン直したいが、自分たちでWeb制作したい訳ではない。

デジタルマーケティングに新たなリード獲得・受注増を期待したい。

そのために改善はガンガンおこないたいが、ただし多忙な営業担当者が自分で直したいわけではない。

むしろ、「こうしましょう」と決まれば、後はベストな形で勝手にやっておいて欲しいぐらいのケースも多いです。(もちろん信頼関係が出来た上で)

新しいことをやるなら、やることが増えるため負担が増加します。

その作業負担はできるだけ抑えた方が良い、というのが弊社の考えです。

実際に受注を産み出す営業担当者が慣れないWebサイト運用を直接やるのはもったいない。

体制をうまく造り、継続できる仕組みを整えることが重要です。

まとめ

ニーズが顕在化していれば、各状況に応じたキーワードに対応するコンテンツを提供し、SEOや検索ワードに応じた広告を出せば良い。

しかし、解決したいと思っていなければ、能動的に情報を求めない。

そこが難易度が高い話で、

・ターゲットに対して接点をつくり

・問題を認識していない人に、気づきを与えて興味を持たせ、必要だと思ってもらう啓蒙が必要になる。

あなたの製品で、「日本でまだ市場が確立されていない」というのは、ピラミッドのどの位置にあたるのか?

- 問題を解決したいがソリューションがない、という理想的な状態なのか

- それとも課題を解決したいが、他の解決手法が浸透しているのか(間接競合)それを覆すだけの利点・恩恵を提示できるのか

- はたまた問題は認識しているが解決するメリットがないと思われているか

- 問題に気づかれていないのか

- さらには日本市場的に、メリットがないのか。

取り扱いを決めたということは、勝ち筋がある可能性を御社が信じたから、のはず。

御社が信じるなら、私たちもまず信じてみたい。

ターゲットとなる対象が広い場合は、どこに刺さるかを広くテストする仕掛けを用意し、デジタルでデータを取りながら、見込みがありそうな市場にリアル営業を仕掛けましょう。

その顧客と話した結果をまたマーケティング活動にフィードバックし、見込みの高い市場を特定して集中的に攻めていきます。

未確立市場の立ち上げは難易度が高く、かつ時間も掛かるのはご存じの通りです。

ファーストトライで必ず成功するということはありません。

しかし、失敗は学習であり、その先にこそ成功があります。

それを、Web・デジタルで加速します。

試行錯誤しながらも売れるパターンの確立を行い、受注に繋がる営業・マーケティングの再現性を高め、新製品を1本の柱に育てていく活動を、弊社とどうできるか、検討してみませんか?

イニシャルはいくらか費用は掛かりますが、このようなプロジェクトで最も重要な「継続」の部分において、新卒社員一人雇うより安価なコストで、プロのチームが主体的に参加します。

気になる方は一度、無料相談会をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

著者:上田 裕輔(中心設計株式会社 代表取締役社長 / Webコンサルタント)

東証一部上場の専門商社にて営業を経験後、Web系企業を創業。その後再度独立し、大手メーカーのグループ全社/グローバル企業/中堅・中小企業/中央省庁等のWebコンサルティング等に従事。特に産業機械・研究機器をはじめとする専門性の高い領域を中心に18年で500件超のプロジェクトを経験。日本マーケティング学会 会員。

※この記事は事実及び、一定の基準を満たす実務経験に基づき、客観的な視点の元執筆されています。(メディアポリシー)